HPV检测技术:从基础研究到临床应用的全景透视

HPV检测技术:从基础研究到临床应用的全景透视

摘要

人乳头瘤病毒(HPV)感染是导致宫颈癌等恶性肿瘤的主要病因,全球约5%的癌症与HPV感染相关。本文系统梳理了HPV检测技术的发展历程,详细分析了细胞学检测、分子生物学检测等主流技术的原理与临床应用,深入探讨了HPV检测在宫颈癌筛查中的关键作用。研究表明,基于DNA的HPV检测技术具有灵敏度高、特异性好的特点,其中实时荧光定量PCR、杂交捕获法等方法的临床符合率可达90%以上。随着二代测序技术的发展,HPV分型检测正朝着更高精度、更多型别的方向演进。本文还探讨了HPV检测面临的挑战与未来发展趋势,为临床实践和科研工作提供参考。

关键词

HPV检测, 宫颈癌筛查, 基因分型, 分子诊断, 早期预警

一、HPV及其致病机制研究进展

1.1 HPV病毒学特征

人乳头瘤病毒(Human Papillomavirus,HPV)是乳头瘤病毒科乳头瘤病毒属的成员,为无包膜的环状双链DNA病毒,直径约55nm。病毒基因组约8kb,包含早期区(E区)、晚期区(L区)和长控制区(LCR)。E区编码E1-E7等调控蛋白,其中E6和E7是主要致癌蛋白,能分别与抑癌蛋白p53和pRb结合,导致细胞周期失控和永生化2。

目前已鉴定出200多种HPV型别,根据致癌风险分为高危型(如16、18、31、33等)和低危型(如6、11等)。高危型HPV持续感染是宫颈癌发生的必要条件,其中HPV16和18型导致约70%的宫颈癌病例。病毒通过微小创口感染基底细胞,其生命周期与宿主细胞分化密切相关,这一特性增加了清除难度2。

1.2 HPV流行病学特征

全球约80%性活跃女性一生中会感染HPV,多数为一过性感染。在发展中国家,HPV感染率可达20-40%,显著高于发达国家的5-15%。感染高峰出现在性活跃初期(20-24岁),但致癌过程通常需要10-20年,导致宫颈癌发病高峰在45岁左右2。

中国HPV感染呈现"双峰"分布:第一个高峰在17-24岁,主要与初次性行为有关;第二个高峰在40-44岁,可能与免疫功能下降有关。值得注意的是,近年来HPV感染呈现年轻化趋势,25岁以下女性感染率上升明显,这与性行为提前、多性伴侣等风险因素相关2。

二、HPV检测技术体系与发展

2.1 细胞学检测方法

传统巴氏涂片(Pap smear)是宫颈癌筛查的奠基性技术,通过显微镜观察宫颈脱落细胞的形态学改变。该方法特异性较高(约98%),但灵敏度有限(51-85%),且受制片质量、阅片水平影响大3。液基细胞学(LBC)技术改进了样本采集和处理流程,使细胞分布更均匀,诊断准确性提高到70-80%,已成为主流细胞学检测方法3。

细胞学检测的最大优势是能直接观察细胞病变程度(如ASC-US、LSIL、HSIL等),但其对HPV感染的间接反映存在滞后性。目前指南推荐30岁以上女性采用细胞学与HPV联合筛查策略,可显著提高高级别病变的检出率3。

2.2 分子生物学检测技术

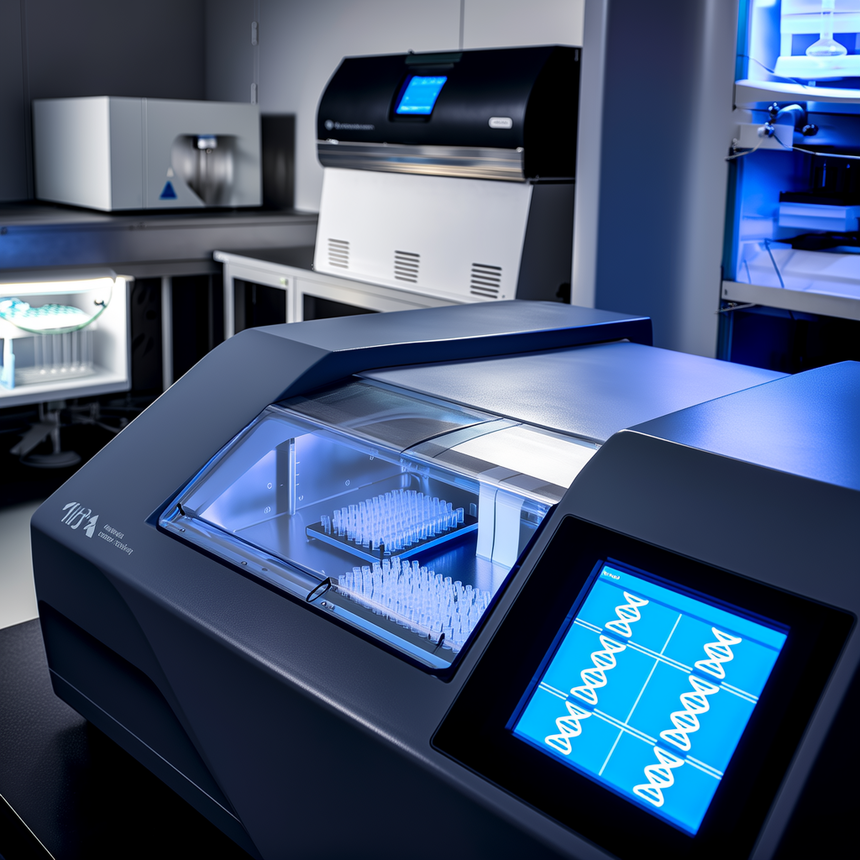

2.2.1 基于DNA的检测方法

第二代杂交捕获法(HC2)是美国FDA批准的首个HPV DNA检测技术,可同时检测13种高危型HPV,其原理是利用RNA探针杂交和化学发光信号放大。HC2的临床灵敏度达95%以上,但无法区分具体型别3。实时荧光定量PCR技术(如Cobas4800)针对HPV16、18型单独报告,其余12种高危型汇总报告,具有自动化程度高、重复性好的特点3。

PCR-反向点杂交法可同时检测23种HPV型别(如凯普HPV分型试剂盒),通过特异性探针实现型别鉴定,分型准确率超过95%。该技术在中国广泛应用,为临床提供详细的型别信息3。

2.2.2 基于mRNA的检测方法

Aptima HPV检测靶向E6/E7 mRNA,能反映HPV致癌基因的活跃状态。相比DNA检测,mRNA检测与高级别病变的相关性更强,特异性提高约10%,减少了一过性感染的过度诊断3。但mRNA稳定性较差,对样本运输和保存要求更高,目前尚未在基层医疗机构普及。

2.2.3 新一代测序技术

二代测序(NGS)可一次性检测所有HPV型别,甚至发现新型别。全基因组测序还能分析病毒整合位点、基因变异等分子特征,为精准诊疗提供依据。但NGS成本高、数据分析复杂,目前主要用于科研和特殊临床需求3。

三、HPV检测的临床应用价值

3.1 宫颈癌筛查策略优化

世界卫生组织(WHO)建议30-49岁女性定期进行HPV检测,高危型阳性者进一步阴道镜检查。与单纯细胞学筛查相比,HPV初筛策略对CIN2+病变的检出率提高30-50%,筛查间隔可延长至5年3。中国《子宫颈癌综合防控指南》推荐25-29岁以细胞学为主,30-64岁采用HPV与细胞学联合筛查3。

HPV分型检测具有重要临床价值:16/18型阳性者需直接转诊阴道镜;其他12种高危型阳性则结合细胞学结果分流。这种风险分层管理显著提高了筛查效率,减少了不必要的阴道镜检查3。

3.2 疫苗接种效果评估

随着HPV疫苗普及,监测疫苗型别感染率变化成为重要课题。九价疫苗可预防约90%的宫颈癌病例,通过型别特异性检测可评估疫苗保护效果。研究发现,接种后16/18型感染率下降达80%,但非疫苗型别(如52、58型)的占比相对上升,提示需持续监测型别分布变化2。

3.3 治疗随访与预后评估

HPV检测在宫颈病变治疗后随访中发挥关键作用。术后6-12个月HPV持续阳性提示复发风险增加5-10倍,需密切监测3。此外,病毒载量动态变化、E6/E7表达水平等指标可作为预后评估的分子标志物,指导个体化随访方案。

四、挑战与未来展望

4.1 技术标准化与质量控制

不同HPV检测方法间存在灵敏度、特异性差异,亟需建立统一的质量控制体系。国际HPV参考实验室已建立标准品和验证流程,但发展中国家实验室能力建设仍待加强。自取样检测(如阴道自拭子)提高了筛查可及性,但需优化样本保存和运输条件3。

4.2 成本效益与卫生经济学

HPV检测成本高于细胞学检查,但在长筛查间隔下总体成本相当。低收入地区可采用快速HPV检测(如careHPV)或 pooled testing策略降低成本。将HPV检测纳入医保报销范围、开展公共卫生筛查项目是提高覆盖率的有效途径3。

4.3 新技术发展方向

DNA甲基化检测(如PAX1、SOX1基因)能反映宿主细胞表观遗传改变,与病变程度相关性更好。结合人工智能的细胞影像分析、液体活检等技术有望实现无创筛查。未来可能建立基于多组学标志物的精准风险评估模型,推动宫颈癌防治进入"精准医学"时代3。

五、结论

HPV检测技术历经数十年的发展,已形成多层次的检测体系,为宫颈癌防治提供了有力工具。分子检测技术的高敏感性使其成为筛查策略的核心,而分型信息则为风险分层管理奠定了基础。随着技术进步和临床证据积累,HPV检测正从单纯的感染诊断向风险预测、治疗指导等多元化应用拓展。

未来需要加强技术标准化建设,优化筛查策略的卫生经济学效益,推动新技术临床转化。通过多学科协作和全球防控网络建设,HPV检测技术将在消除宫颈癌的全球行动中发挥更加重要的作用。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣