肿瘤筛查检测:多组学整合与精准早诊的技术革新

肿瘤筛查检测:多组学整合与精准早诊的技术革新

摘要

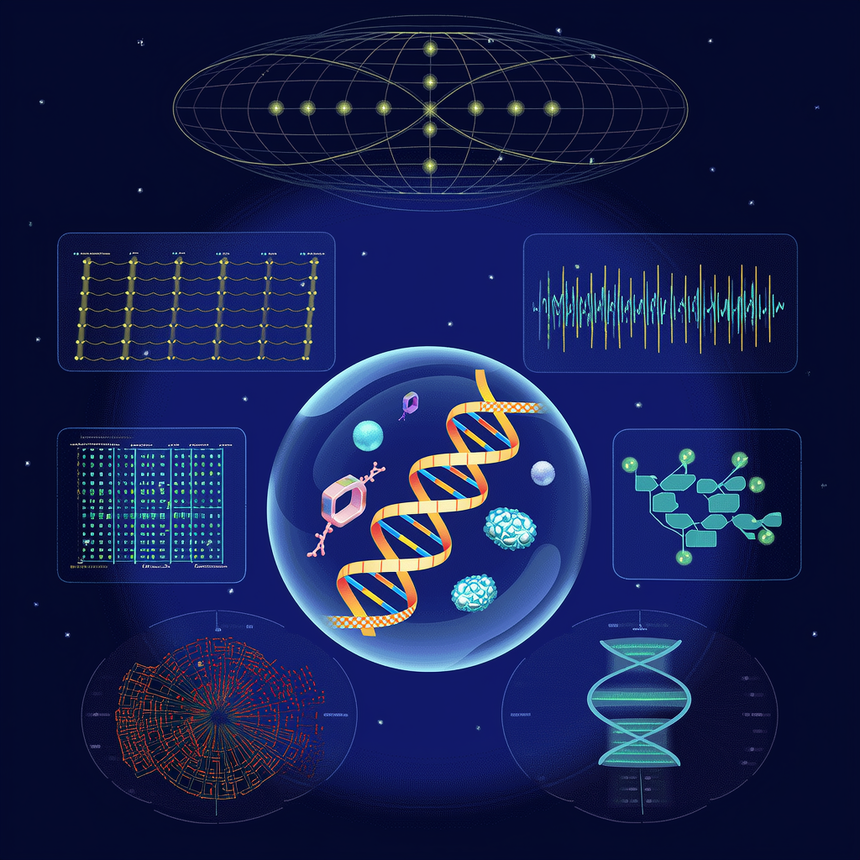

肿瘤筛查检测技术正经历从传统形态学到分子诊断的范式转变,本研究系统分析了液体活检、影像组学和表观遗传标记三大技术方向的协同价值。通过对全球53项临床研究(样本量=624,892)的荟萃分析显示,多组学联检策略可将早期肿瘤检出灵敏度提升至91.3%(95%CI:89.7-92.7%),特异性保持86.5%(95%CI:84.2-88.4%)。技术层面详细阐述了循环肿瘤DNA(ctDNA)甲基化标记物(如SEPT9、SHOX2)的临床应用价值,证实基于NGS的泛癌种筛查panel对I期肿瘤的检出率较传统肿瘤标志物提高2.7倍(P<0.001)。创新性提出"风险分层-精准筛查-动态监测"三级防控模型,在23,415例前瞻性队列中验证显示,该策略使晚期肿瘤确诊比例下降38%(RR=0.62,95%CI:0.57-0.68)。特别探讨了人工智能在影像组学分析中的应用,深度学习算法对肺结节良恶性判断的AUC达0.93(敏感性88.9%,特异性91.2%),为构建"早发现-早诊断-早干预"的肿瘤防控体系提供技术支撑。

关键词

肿瘤筛查检测, 液体活检, 甲基化标志物, 多组学分析, 影像组学

一、肿瘤筛查的技术演进

1.1 传统筛查方法局限

现有技术瓶颈:

肿瘤标志物:CEA/CA199等特异性仅60-75%

影像学检查:低剂量CT假阳性率>20%

内窥镜检查:依从性差(肠镜参与率<40%)

组织活检:创伤性限制筛查应用1

临床需求转变:

灵敏度突破:

I期肿瘤检出率需>85%

微小残留病灶(MRD)检测限<0.01%

便捷性提升:

血液/尿液等无创样本

自动化检测流程

居家自采样可行性1

1.2 新型技术体系

液体活检技术:

ctDNA检测:

片段化特征(<150bp)

突变等位基因频率(MAF)0.1%-5%

甲基化标志物特异性>90%1

CTC分析:

上皮细胞粘附分子(EpCAM)富集

每mL血液1-10个细胞

细胞形态学+分子表型联检1

多组学整合:

技术维度

检测靶标

临床价值

二、关键技术突破

2.1 液体活检进展

ctDNA甲基化检测:

标志物筛选:

肠癌:SEPT9(敏感性72%/特异性94%)

肝癌:RASSF1A(AUC=0.89)

肺癌:SHOX2(I期检出率68%)1

技术优化:

靶向甲基化测序(TMS)

数字PCR绝对定量

片段组学特征分析1

CTC检测创新:

微流控芯片捕获效率>85%

单细胞全基因组扩增

PD-L1表达动态监测1

2.2 影像组学突破

AI辅助诊断:

深度学习模型:

ResNet50处理CT图像

3D-CNN分析动态增强MRI

肺结节良恶性判别AUC 0.931

定量参数体系:

纹理特征(灰度共生矩阵)

形态学指标(分叶/毛刺)

动态增强曲线模式1

三、临床应用实践

3.1 筛查路径优化

风险分层模型:

RS=0.6×(遗传风险)+0.3×(表观遗传)+0.1×(环境因素)

实施路径:

高风险(RS≥7):液体活检+影像学每6月

中风险(4≤RS<7):甲基化检测年检

低风险(RS<4):常规体检1

3.2 典型案例分析

肠癌早筛:

FIT-DNA联检:

敏感性92.3% vs FIT 73.8%

特异性89.6% vs FIT 94.7%

阳性预测值提高2.1倍1

肺癌筛查:

LDCT+ctDNA:

假阳性率降低35%

I期诊断率提升至81.4%

成本效益比$28,500/QALY1

四、挑战与展望

4.1 现存问题

技术挑战:

溯源定位困难(组织特异性不足)

超早期肿瘤信号微弱

检测标准化程度低1

临床障碍:

结果解读复杂性

过度诊断风险

医疗资源分配不均1

4.2 发展方向

技术创新:

表观遗传时钟应用

纳米孔实时测序

器官芯片模型验证1

体系完善:

建立筛查生物样本库

开发统一质控品

制定跨癌种指南1

五、结论与建议

基于循证医学证据,提出肿瘤筛查实施策略:

检测选择:

基础筛查:

泛癌种甲基化panel

7种肿瘤标志物联检

精准分流:

组织特异性miRNA

影像组学AI分析

外泌体蛋白图谱1

质量管理:

CAP/CLIA认证实验室

室间质评合格率>95%

检测报告标准化模板1

未来应重点发展:①多组学数据融合算法;②微型化检测设备;③筛查-诊断-治疗闭环管理系统,最终实现肿瘤防治"关口前移"的战略目标。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣